暑托班内,“锡纸刻文物”暑期课堂在郎君镇中心小学开课,小学生纷纷化身“小小考古匠”,在华韵心文化服务队的志愿者带领下,用指尖的温度与创意,将三星堆青铜面具、编钟、青花瓷瓶等国宝文物“复刻”在锡纸上,同时也增加了热门IP元素哪吒等喜闻乐见的元素。使同学们在趣味实践中触摸历史脉络,感受传统文化的魅力。

课堂上,志愿者老师通过PPT展示文物图片,细致讲解每件文物的历史背景与造型特征。从商周青铜器的纹饰肌理,到明清瓷器的釉色纹路,原本遥不可及的“国宝”,在生动的讲述中变得鲜活起来。“大家看,这是湖北省博物馆内的曾侯乙编钟,它的钟体蟠虺纹、云雷纹为主,透空附饰层层堆叠,刻的时候要注意突出这些特点……”

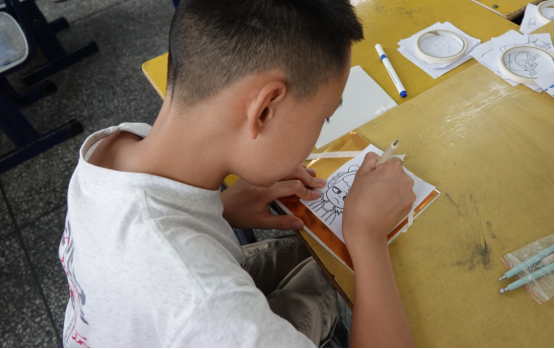

最令人期待的动手环节中,孩子们早已按捺不住好奇心。志愿者老师首先拿出湖北省博物馆中典藏的编钟图案,孩子们将参考纸样放置锡纸上,然后小心翼翼地勾勒出文物轮廓,随后用丸棒沿着线条轻轻按压、雕琢。看似简单的步骤,实则考验耐心与细致,四年级的小哲在刻制编钟螺旋纹时,因力度没掌握好,锡纸被戳出了小破洞,急得直挠头。“别着急,我们可以用胶带补一下,再顺着圆圈的方向轻轻刮出层次感。”志愿者蹲下身,手把手教他调整角度,一副精美的锡纸编钟图案跃然纸上。

随着课程的深入,孩子们开始雕刻自己喜欢的图案,古灵精怪的哪吒、繁复精美的宝相花纹、造型独特的青铜爵等等。“原来古代的古代工匠这么厉害!”刚完成“编钟”作品的学生小宇捧着自己的“成果”,兴奋地向同伴展示。锡纸的金属质感与文物的古朴厚重奇妙融合,虽然不及真品精致,却凝聚着孩子们对历史的想象与敬意。

孩子们用稚嫩的手刻下的每个痕迹,就像是与千百年文化的对话,这让我们真切感受到了传统文化的无穷魅力。一凿一痕,刻画着时光的印迹;这些小小作品里,藏着的是他们对传统文化的热爱。志愿队表示,开设“锡纸刻文物”课堂,旨在通过“看得见、摸得着、做得来”的方式,让孩子们近距离接触文物知识,打破传统文化学习的枯燥感。“比起书本上的图片,亲手雕刻的过程能让孩子们更深刻地记住文物的细节,进而思考‘古人为什么这样设计’‘这件文物背后有怎样的故事’。”希望这份对历史的兴趣,能像一颗种子,在孩子们心中慢慢发芽。